부동산 등기부등본 보는 방법

못하는 분들이 많습니다. 따라서 부동산등기부등본을 보는 방법과 각 표시에 대한 권리해석을 어떻게 해야 하고 부동산매매계약 및 임대차계약체결 시 주의할 점은 무엇일까요?

Q1. 부동산 등기부란?

-

부동산등기부는 부동산에 관한 권리관계 및 현황이 등기부에 기재되어 있는 공적장부입니다. 즉, 대상 부동산의 지번, 지목,

구조, 면적 등의 현황과 소유권, 저당권, 전세권, 가압류 등의 권리설정 여부를 알 수 있습니다.부동산등기부에는 토지등기부와 건물등기부가 있으며, 표제부·갑구·을구로 구성되어 있습니다.

표제부에는 부동산의 소재지와 그 현황이 나와 있고,

갑구에는 소유권 및 소유권 관련 권리관계(예:가등기, 가처분, 예고등기, 가압류, 압류, 경매 등)를, 을구에는 소유권 이외의 권리 관계(예:저당권, 전세권, 지역권, 지상권 등)를 표시합니다. 을구는 해당사항이 없는 경우도 많습니다.

Q2. 등기부 등본 [표제부]의 내용

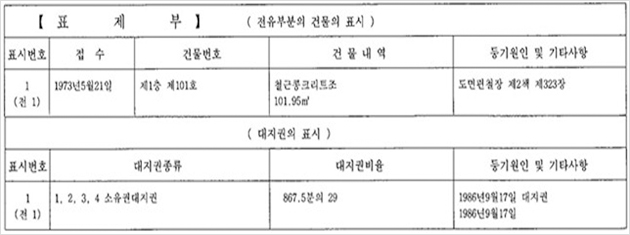

집합건물의 표제부는 다시 1동 건물에 대한 표시, 대지권의 목적인 토지에 대한 표시, 전유부분 건물의 표시, 대지권의 표시로

나눠집니다. 그 의미는 각각 아래와 같습니다.

등기부 등본 (집합건물) [표제부] (1동의 건물의 표시) 사례

1동 건물의 표시에 대한 표제부

건물의 구조, 층수, 용도, 면적 등도 나옵니다. 건물의 종류도 잘 보아야 합니다.

대지권의 목적인 토지의 표시에 대한 표제부

토지 거래를 할 때는 특히 유심히 봐야할 항목입니다.

등기부 등본 (집합건물) [표제부] (전유부분 건물의 표시) 사례

전유부분의 건물의 표시

이 면적은 통상 공급면적 혹은 분양면적 보다는 적습니다. 건물번호도 정확하게 확인해야 할 부분입니다.

대지권의 표시

소유권대지권이 일반적입니다. 대지권 비율은 1동 건물에 속한 토지 중 해당 전유 부분이 차지하는 지분 비율을 표시합니다. 예를 들어 건물이 차지한 땅이 100평인데 지분이 1/5이라면 이 집 몫의 땅은 20평이라는 뜻입니다.

Q. 등기부 등본의 [갑구]의 내용

등기부 등본 [갑구] 사례

갑구에는 소유권과 관계있는 사항이 기록되어 있습니다.

순위번호, 등기목적, 접수일 등기를 한 이유 권리자 등이 나옵니다. 등기한 순서대로 나오므로 마지막 부분에서 현재의 부동산 주인이 누구인지 확인할 수 있습니다.

토지나 건물을 공유할 수도 있는데, 단독 소유면 ‘소유자’, 공동 소유면 ‘공유자’라고 나오고 지분을 표시합니다.

소유자(혹은 공유자)가 누구이냐는 가장 기본적인 확인사항입니다.

갑구에 가등기, 가처분, 예고등기, 가압류, 압류, 경매 등 다른 등기가 있다면 소유권에 관한 분쟁의 소지가 있을 수 있으니 각별히 주의해야 합니다.

이 때 순위 번호에 나오는 등기 순서가 권리의 우선순위가 됩니다. 또한 소유권변동이 최근에 자주 발생한 경우나, 상속받은 경우로서 진정한 소유권자인지 의심스러운 경우 등은 등기부상의 소유자라고 하더라도 나중에 진정한 소유자 여부로 다툼이 있을 수도 있으므로 역시 각별히 주의해야 합니다.

Q. 등기부 등본의 [을구]의 내용

등기부 등본 [을구] 사례

을구에는 소유권 이외 권리가 기록되어 있습니다.

저당권, 전세권, 지역권, 지상권 등의 권리가 표시됩니다. 읽는 방법은 갑구와 비슷하니 참고하시기를 바랍니다.

을구와 관련되어 실무적으로 가장 흔한 케이스가 전세계약을 체결할 때 근저당, 즉 융자가 있는 경우입니다.

예를 들어, 부동산등기부등본의 을구 란에 근저당권자로 머니머니주식회사가 채권최고액 1억2천만 원을 설정하였다면, 실제 채권액은 대략 1억 원으로 정도라고 보시면 됩니다. 채권최고액에는 통상 실제 채권액의 120~130%를 설정하기 때문입니다.

여기서 위와 같이 근저당이 설정되어 있다면 제3자 혹은 근저당권자의 부동산경매 시 낙찰예상금액을 따져서 전세 계약을 체결하여도 안전한지 확인해 볼 필요가 있습니다.

이를 위해서는 인터넷이나 부동산 관련 언론매체를 통한 비슷한 건물의 감정가나 낙찰가율을 찾아보시기를 권합니다. 결국 채권최고액과 전세금을 합한 금액이 경매 시 낙찰예상금액보다 적어야 안전하다는 뜻입니다.

경우에 따라서는 전세금으로 융자를 일부 갚아 채권최고액을 감액하도록 계약 시 요구할 필요도 있습니다.

Q. 부동산매매계약 및 임대차계약 체결 시 유의할 점

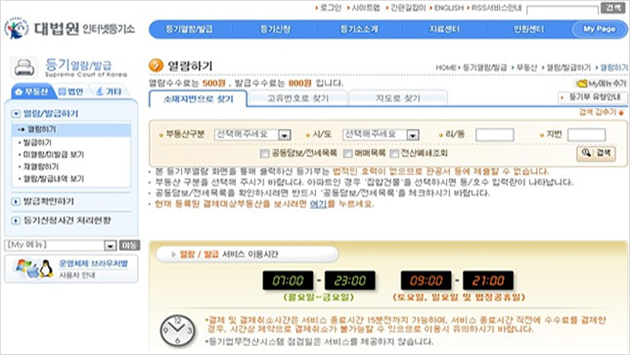

그때 가장 기본적인 사항이 등기부 등본을 열람ㆍ발급 하는 것입니다. 부동산 등기부등본은 대법원 인터넷등기소를 통해서 쉽게 열람·발급할 수 있습니다.

대법원 인터넷 등기소 사이트의 부동산 등기 열람 화면

토지나 아파트·연립주택 같은 집합건물의 부동산등기부등본은 부동산의 소재 지번, 집합건물의 동·호수를 입력하시면 바로 발급이 가능하고 권리분석 또한 하나의 등기부등본으로 할 수 있지만, 단독주택일 경우에는 건물등기부등본 외에 토지등기부등본도 같이 발급을 받아야 합니다. 왜냐하면 토지 위에 어떤 권리관계가 설정되어 있는지가 명확하지 않아 나중에 예기치 못한 피해를 당할 수 있기 때문입니다.

부동산매매계약을 한다면 계약을 체결하기 전에 등기부등본을 확인하고 중도금 납부할 때도 확인하고 잔금납부일 당일에도 다시 한 번 발급받아 확인하여야 합니다.

중간에 무슨 일이 생길지 모르기 때문입니다. 따라서 등기부등본은 번거롭더라도 직접 본인이 발급을 받고 기간이 지난 것은 폐기하는 것이 바람직합니다.

소유권 이전이 잔금과 동시에 바로 등기가 가능한지도 확인해야 할 사항입니다.

토지를 거래할 때는 그 땅이 토지거래허가대상 지역인지 먼저 확인하고 그 절차를 알아야 합니다. 토지거래허가구역에서 허가를 받지 않고 토지거래를 할 경우에는 계약을 체결했다 하더라도 무효가 됩니다. 적은 금액으로 토지를 매입하는 ‘공유토지에 지분등기’를 할 경우에는 땅을 되팔 때 공유자들의 의견대립이 생겨 합의하는데 어려움을 겪을 수도 있다는 것도 알아두셔야 합니다.

부동산임대차계약을 체결할 시에는 우선 부동산등기부등본을 확인하고 소유자 외의 다른 권리자가 있으면 일단 의심을 해보셔야 합니다. 그러나 임대차계약에 있어서는 임차인이 주택의 점유와 전입신고, 확정일자를 받아 놓으셨다면 대항력이 생겨 제3자에게도 권리를 주장할 수 있습니다.

Q. 등기된 권리의 순위

그러나 가등기가 있는 경우에 본등기를 하면 그 본등기의 순위는 가등기의 순위에 의합니다. 갑구와 을구 사이의 등기순위는 접수일자와 접수번호에 의하여 그 우열을 가리게 됩니다. -이상-